大众为何能够胜者不武

不久前,有则“日本车企高管承认‘大众机遇项目’在华失败”的消息引发网友热议,也许至今日企高管不明白,为什么大众在中国消费者心中扎根那么深。而这一结果其实早在多年前就已经注定了,原因在于,日本人对中德合资企业思维方式的不理解。

本月初有日本媒披露称,当获悉大众出现了“排放门”事件后,日本车企立即启动了“大众机遇项目”,旨在通过推动扩散大众“排放门”事件,以影响其品牌声誉。而其结果是,在中国市场,大众业务受影响不大。日系车高管甚至亲口承认,借势“排放门”攫取大众在华份额的企图失败了。但此间,为什么没有见到大众对日系的“反击”呢?

从目前的行业统计看,大众品牌不仅依然是中国市场上销量最大的品牌,而且在市场下行的大环境下,仍然保持着增长的势头。大众品牌之所以能够在消费者心目中有着难以撼动的地位,与大众多年来在品质方面的深耕是分不开的,与大众和中国供应商之间建立的利益共同体关系息息相关。当然,这也是大众持续提升供应商体系能力战略的成功。

在大众进入中国之初,承诺为中国建立现代化的汽车零部件供应体系。时至今日,大众一直信守承诺,持续不断地对供应商进行着培训。从最初的给图纸,到后来的给项目,直至培养出一批能够参与欧美车企新车同步开发的零部件企业。德系的制造理念、品质控制体系能力,无不影响着中国汽车产业,整体提升着体系能力。日韩企业惊叹,中国制造业水平提升速度惊人,与此不无关系。

不久前,我们走访了一汽大众的四家集团供应商,这四家供应商中有两家在成都,两家在佛山,都是跟着一汽大众新工厂配套建立的,都是从零做起,发展成A级供应商。最近几年,无论是这些企业还是一汽大众,都面临着一个共同的问题——如何确保品质。尽管这些企业以前都是一汽大众的配套商,但原来只给长春供应,现在同时在成都和佛山投资。新增工厂的资金保障和设备采购都相对好办,最大的挑战来自人才的短缺,不仅当地缺乏产业工人,更麻烦的是缺少管理人才。原来一个企业一个班子,现在又增加了两个企业,需要三套班子,毕竟班子水平决定着企业的水平。

对零部件企业而言,达不到主机厂的质量要求,厂家退货,工厂效益下降。而对一汽大众而言,供应商品质控制能力跟不上,就无法保证整车的合格率。未来,一汽大众还将再建立两个新工厂,这些配套企业的品质保障能力将遇到更大的挑战。为此,一汽大众打响了“集团供应商质量能力提升”战役——主动走进配套厂,为这些集团供应商提供包括品质控制到财务控制全方位的培训。通过两年年多的实践,证明一汽大众打赢了这场品质控制战役,在产能迅速扩张的情况下,体系能力不仅没有下降,而且得到了提升,确保了成都工厂和佛山工厂生产出汽车的品质,产品完全达到大众康采恩全球统一的质量标准。这恰是一汽大众出一款车畅销一款车背后的秘诀,而这恰是某日企高管所不能理解的。

亲口承认失败的日企高管不能理解,为什么大众有那么好的用户口碑,为什么大众的产品在广袤的市场中都有很大的市场份额。在连续几年不断走进一汽大众配套厂的过程中,我们发现一个现象,那就是这些企业的员工都在购买一汽大众的产品。我们问不同企业的员工和干部同样的问题:“这是企业要求买的吗?”

回答:“不是。”

问:“你们给那么多品牌配套,为什么都买一汽大众的车?”

回答:“因为这些车都是我们自己干的,谁用料怎么样?要求差在哪,我们都知道。”

一汽大众的供应商有六百多家,虽然不可能所有供应商的员工都买一汽大众的产品,但从我们了解到的情况可见一斑——一汽大众产品的拥趸是理性的,键盘小编、网络推手影响不了他们的选择。而他们不仅有着自己理性的选择,相信也在影响着他们亲朋好友的选择。

时至今日,还有不少键盘小编在为德系与日系“皮薄”、“皮厚”的好坏自我争论,而大众早已进入了超高强度热成型材的时代。在即将上市的国产高尔夫7旅行款轿车上,驾驶室底部的框架、A柱、B柱全部采用了超高强度热成型材,并且大量采用了激光敢接工艺,如此高刚度、高韧性的驾驶室,在同级别车中是没有的。由于采用了超高强度热成型材,整车钢材的用量可以减少,从而降低了车重,降低了能耗。使用激光焊接工艺后,车身的整体性得到了极大的提升,车身的抗翘曲变形能力更强,抗冲击载荷更大。有人问,大众车为什么经撞?原因就在这里。

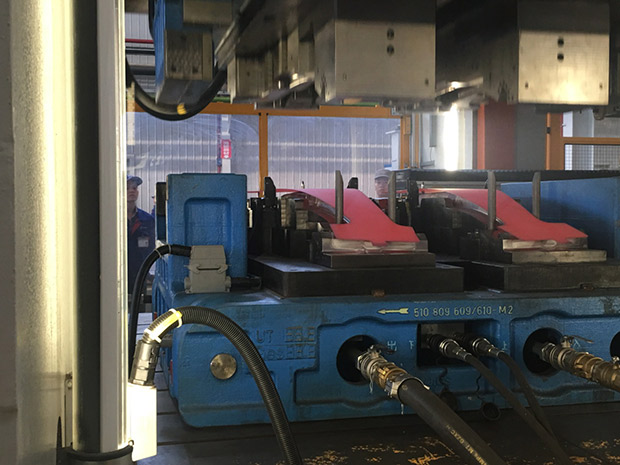

也许有行家会问,超高强度热成型材冲压件的价格很贵,比普通钢材冲压件的价格要贵出50%以上,凭什么一汽大众产品的价格并没有比竞品高出50%?在成都,我们见到生产超高强度热成型材的生产厂是中国民营企业——长春华翔成都工厂。超高强度热成型材本是跨国零部件供应商的核心技术,在中国生产可以获得超高利润。当一汽大众和跨国供应商谈不拢价格的情况下,将该厂纳入采购招标范畴。华翔抓住机遇,采购了关键设备,并直接从欧洲进口合金钢,不仅生产出了超高强度热成型材的零件,完全达到大众康采恩的质量标准,而且价格大幅度降低,甚至拉低了全国超高强度热成型材的配套价格水平。据悉,在中国的日系配套供应商,目前尚不具备超高强度热成型材的生产能力。日本厂家的高管当然无法理解,为什么大众的整车有如此的价格竞争力。

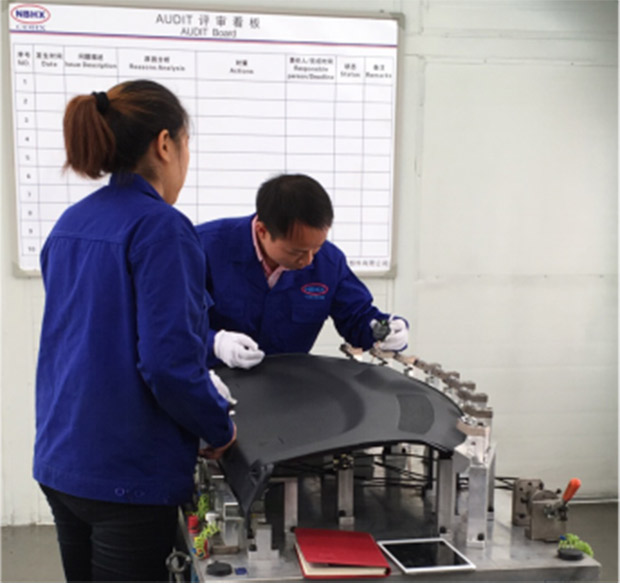

大众对品质近乎苛刻的要求,曾经使得配套厂家非常不理解,为保证一线的供应甚至疲于奔命。但通过大众的质量培训,不仅产品品质提高了,而且由于减少了返工的产能占用,从而提高了产能利用率,提高了效率,甚至能够用富裕的产能接更多的新订单。同时,由于合格率提高了,索赔率直线下降,从而降低了成本,提高了效益。对此,成都华众汽车零部件有限公司的领导深有体会地总结道:“通过一系列成体系的质量培训活动,我们成都华众公司内部的质量损失成本,从2013年的3%下降到现在的0.8%;内部产品质量一次校验合格率,从2013年的97%提升到现在的99.7%;直接人工成本,从2013年的5%下降到现在的2.8%。各项指标目前均已达到了与一汽大众签订的质量指标的承诺书,其中AUDIT扣分是0.7,0公里索赔目前成都华众是0,重大客户抱怨的平台事故也为0,客户满意度达到90以上。也正因为如此,我们成都华众在去年被评为一汽大众成都地区的质量改进奖,去年年底还被一汽大众评为A级供应商,这是华众控股里唯一一家取得A级供应商的企业。在2014年质量经济效益增长80多万元,2015年增长为120多万元,预计明年可实现增长150万元。”

也许,这就是为什么日企高管的调查显示,大众供应商对大众充满信心,这就是原因所在。

当然,一汽大众也有成本居高不下的地方。例如,日本高田气囊致人死亡案,已经引发了全球最大范围的召回,但为什么大众没有涉及其中?因为一汽大众的质量保证体系和其他企业有所不同。对于气囊的检测,有的是主机厂抽查,有的是第三方检测,有的是主机厂将检测权下放到供应商,而一汽大众的模式就是后者。在一汽大众的座椅供应商——富晟李尔座椅佛山工厂采访时我们发现,生产中要对藏在座椅内的侧气帘进行爆炸检测,其中包括高温85度、中温23度、低温-35度的爆炸检测,每个批次都要抽检。该厂领导说:“按照一汽大众的要求,我们建立了实验室,购进了和一汽大众一样的检测设备(一汽大众的检测设备和德国大众的是一样的),我们的检测结果可以等效认可。在我们检测的基础上,一汽大众还会抽检,检测后有什么问题,我们可以在同一检测环境下进行讨论,找出问题所在。”不同的质量控制模式,必然产生不同品质的产品,质量不是检测出来的,是体系能力的体现。可见,大众用自己的气囊,而没有采用高田气囊是有道理的。尽管频繁的抽查大幅提高了成本,但确保每只气囊的可靠,是对车主生命安全最大的负责。

正式因为一汽大众对A级供应商提出了检测、试验能力的要求,使得一个个中国本土供应商形成了自主研发能力。但是,随着一汽大众的快速扩张,一些企业变成了企业集团,集团控制能力直接影响着一汽大众整车的品质,如何提高集团的品质控制能力,成为一汽大众继续扩张所面临的巨大挑战,这也是中国汽车工业对外开放30年来遇到的新问题。

此前,就这个问题我们也采访过一汽大众总经理张丕杰,他提出的概念就一句话——要和供应商形成利益共同体。这话听起来有点空,但一汽大众在操作层面却做得非常实。在跟随我们采访的过程中,一汽大众外采部黄龙经理介绍说:“2013年以来,我们把质保部面向供应商的培训做了整合,在这儿展示只是我们Formel-Q(供应商质量能力评审准则)的培训成果,实际上我们已经成型的供应商培训课程就有39门课,这些课程都来自于质保部的专家和主管,以及经验丰富的员工的总结,每门培训课都是供应商非常受欢迎的。尤其是今年,我们在体系能力提升方面做了小班的培训,一个班不超过15人,全部以案例讲解的形式授课,供应商和我们形成了很好的互动关系。在培训中,大家会把自己遇到的问题拿来跟大家分享,也会拿成功的案例跟大家分享,这种培训方式非常有效。我们希望对供应商进行一系列的培训,希望供应商能掌握这方面的技能和知识,然后由他自己进行内部的管理,只有他自己能力提升了,自己会进行评估,会发现问题,会改进问题了,这才是品质提升的长久之计。他们厂(成都华众)参加的人数就有50多人,培训涵盖了方方面面,而且我们所提供的培训都是免费的。所以,这个活动是自从统一规范开展以来,就得到供应商非常强烈的响应和支持,应该取得了非常好的效果。”

众所周知,这种类似研究生式的定向培训,在任何公司都是收费的,且价格不菲。而一汽大众本着建立利益共同体的思想,帮助供应商提高品质控制能力和经营能力,使得一汽大众从整车厂到供应商形成一个高素质的企业集群。当然,这种培训提高的是集团供应商的能力,因此也给该集团服务的竞品带来了好处。对此,一汽大众总经办主任孙国旺说:“这实际上是为中国汽车工业整体素质的提升在做事,这是值得做的事,也是我们应该回馈社会的。”这与日系车企对中国供应商严格的技术封锁完全相反,一个是怕供应商学不到核心技术,一个是怕供应商掌握了核心技术,最终供应商的体系能力当然会有天壤之别,在市场上反应出的结果也会完全不同。

走进供应商的采访,在中国只有一汽大众在做,而且这个采访已经连续数年。在多年的采访中我们发现,每出一代新车,大众康采恩的Formel-Q体系都要对供应商提出更高的要求,并没有针对日系车采取什么措施,而是自己给自己提出更高的要求。比如现在热卖的高尔夫7,其质量标准已经达到了现产迈腾的水平。众所周知,高尔夫6一直处于热卖中,高尔夫7不提高品质也不会有问题。不提高质量要求,制造成本就不会提升,但一汽大众一直在追求原汁原味德系车。

由此可见,大众对日系的竞争,用“无为而治”和“胜者不武”来形容再恰当不过了。因此,今天某日系车企的“大众机遇项目”在华失败,实际上若干年前就已经注定了。

- 1

- 2

- 3

6月6日,山城重庆,2018(第九届)全...

2018-6-6新时代、新技术背景之下,许许多多新...

2018-5-31雷克萨斯全新ES有望2018年7月正式上市...

2018-5-30近日,海外媒体报道称,奔驰GLB已经在...

2018-5-29