小米的智驾,终于不用再“抄作业”了?

广州车展期间,小米汽车正式宣布将向车主推送 1.11.0 版本 OTA 升级。

1.11.0 版本对于小米来说,是打智驾“翻身仗”的一次重要机会。

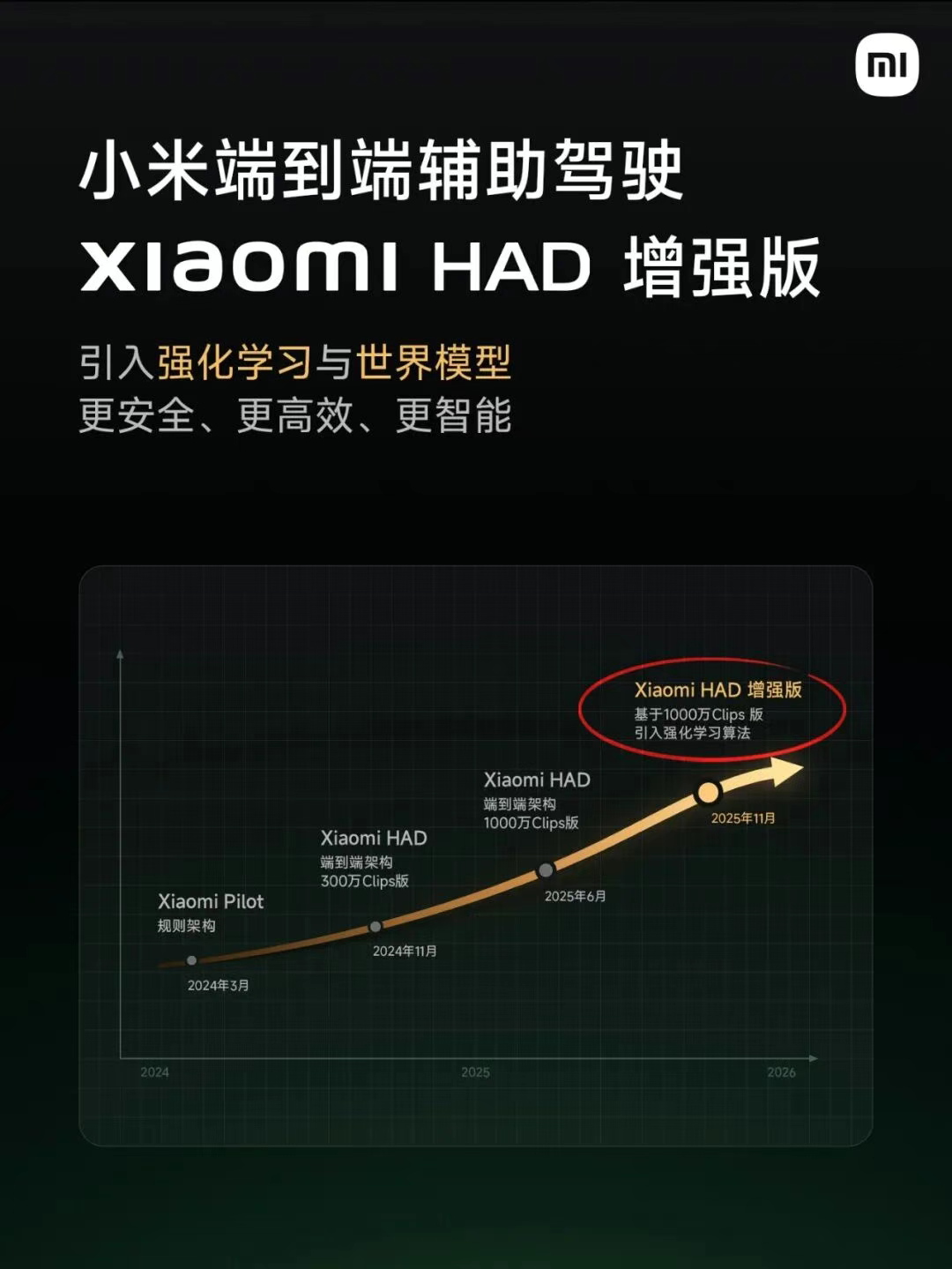

小米HyperOS 1.11.0 版本下,小米HAD的命名也变更为“HAD 增强版”,除了城区、高速NOA能力的全面提升,这一版本还增强了主动安全能力,新增了AES功能。

在软件上,小米HAD 增强版同样是基于 1000 万 Clips数据量,但引入了世界模型和强化学习。

小米官方称,在1.11.0版本下,小米的纵向加减速更丝滑、变道更加果断,找路的精准度也更高了。

在10月份,AutoLab白泽奖也率先内测了小米1.11.0版本,从体验和实测数据来看,小米全新版本的辅助驾驶确实取得了很大进步。

白泽奖首期城区NOA横评视频将在下个礼拜发布,欢迎大家关注收看。

同样是在广州车展上,小米也花了一定的篇幅向外界介绍了小米“智驾天团”,他们分别是小米智能驾驶业务负责人叶航军、端到端技术负责人陈光、VLA 技术负责人陈龙及 L3 负责人王乃岩。

这也是小米第一次在公开场合介绍小米智能驾驶团队构成,除了叶航军博士,另外三人的title也表明了他们正在做的工作,分别负责端到端、VLA与L3。

也是在此期间,四位智能驾驶核心负责人也面对媒体,聊到了小米汽车智能驾驶发展的历程。

小米智驾,小步快跑

外界一直认为小米汽车智能驾驶总是“慢半拍”,不管是端到端还是VLA,总不是冲在前面的企业。

叶航军称这其实主要有两个原因:

第一,小米汽车真正开始组建智能驾驶团队是在小米宣布造车的发布会当晚,也就是2021年3月29日。

发布会后,雷总第一时间给叶航军博士发信息,要求叶博士组建智能驾驶自研团队。

言下之意是,小米汽车智能驾驶的起步比较晚。

图片来源:小米官网

我们不妨横向对比一下,2021年的3月这个时间点,新势力们的智能驾驶团队都发展到了哪一步。

小鹏是国内最早启动智能驾驶自研的车企,小鹏高速NGP发布于2021年1月,彼时小米汽车的智驾自研团队还未成立;

时间再向前推几个月,蔚来于2020年10月就正式向用户推送了第一版高速领航NOP。

即便是新势力三强中最晚启动智能驾驶自研的理想,也于2021年5月发布了第一代高速NOA。

小米入场晚,且智能驾驶本身就不是一口能吃成胖子的业务,整体进度略慢于竞品是可以接受的。另外,叶航军博士还提到,小米还花了很多时间去做智驾体系的基础设施建设,例如数据体系、验证体系等等。

第二个原因是,小米没有跳过任何一代技术,甚至基于高精地图的城市NOA也做了,尽管这个功能最终没有量产,但内部仍然认为这些研发是有价值的,以为这在一定程度上降低了整个系统的复杂度,否则就是把所有的问题包在一起丢给研发。

这里我的理解是,智能驾驶的进阶之路就像游戏里的晋升之路,每一关每一个怪都打一遍,而不是直接上手高难度的关卡。

图片来源:小米官方微博

目前最新发布的OTA 1.11.0 正是陈光博士带队研发的,如果用比较流行的“量产一代、预研一代”来说的话,陈光博士的团队主要负责目前端到端版本的量产和优化,陈龙博士负责下一代VLA的研发,而来自图森的王乃岩,负责单独的L3业务。

这一代产品的进步,主要得益于世界模型和强化学习的上车。

世界模型和强化学习是智能驾驶圈最新的热词,陈光博士是怎么看待这两项技术的呢

首先端到端已经是目前行业共识了,横纵一体的一段式端到端能够显著降低系统的时延,从而将规划控制做得更加舒适、高效。

但是端到端也有一些问题,比如要面临“黑盒不可解释”、“数据需求量大”等难题,世界模型正是解决这些问题的关键技术。

世界模型的最大好处是具备“生成+验证”的能力,如果把端到端当做是一名考生,那么世界模型既能够生成考题,也能验证它的应试能力。

另外就是解决了庞大的数据需求的问题,端到端需要大量数据,但是智能驾驶缺的难例场景。

例如,系统需要训练前方卡车突然掉落异形障碍物,真实道路采集的话,可能上万公里也无法遇到一次,但是世界模型的生成能力可以轻松获取这些corner case。

图片来源:英伟达官网

但是这里也有一个前提,那就是世界模型生成的数据必须具备高保真的特点,这样进行训练才有效。

强化学习本身是一种奖惩措施,小米采用了异步机制、大规模集群管理和高效的视频模型生成来完成对强学习的快速监督。

用一句话总结就是,在小米智驾的体系里,世界模型更像是小米搭建的考场,里面会生成各类考题,而强化学习就是考官,系统要在这里无限刷题。

并且,系统要在云端完成10万公里的测试,通过后再用30台测试车在城市、高速里跑5000公里抽检,全部合格后才能OTA给用户。

即将进入3.0时代

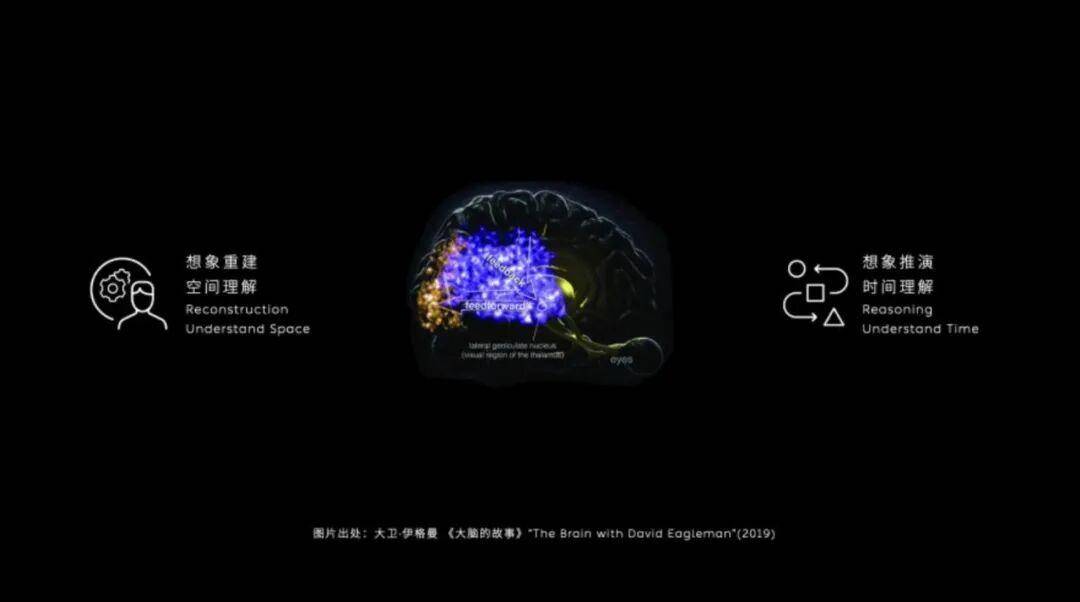

叶航军博士有个观点,智能驾驶可以分为三代。

第一代是规则驱动、第二代是数据驱动,第三代就是认知驱动。

目前端到端处于是数据驱动的时代,而VLA就是进入了认知驱动时代。

端到端只能模仿人类的驾驶行为,而VLA才具备主动理解的能力,遇到一些极为特殊的场景时,有具备人的认知能力才能有应对能力。

在陈龙博士的采访中,他提到了VLA和世界模型的关系,这也是最近行业吵得不可开交的议题。

图片来源:蔚来官网

陈龙博士认为,VLA与世界模型并非是二选一的关系,端到端是模拟人类驾驶,行为与教动物开车并无两样,而VLA负责抽象推理+价值观对齐,两者可以联合训练、协同缩放。

另外,小米没有选择开源的基座模型,在陈龙看来,开源模型往往使用了网络上的数据进行预训练,模型对3D空间感知和推理能力是不强的。

小米选择自研具身基座模型,小米自研的MiMo基座模型先吃透通用语言/多模态数据,再诸如驾驶空间感知和行为表现,最终蒸馏成车规级VLA模型。

在小米智驾团队中,王乃岩负责的是L3。

包括华为、极氪在内的很多企业,都在大力推动L3的落地。小米针对性做技术研发,一点都不意外。

由于L3还处于研发阶段,这次透露的信息并不多,但是他提到了一个非常关键的点,就是“冗余”。

这里的冗余是全方位的,包括架构、算法和硬件。

图源:蔚来官方微博

架构冗余指的是车辆的系统,例如供电、通讯等。其实这也是法规的要求,包括系统的供电,都要求有备用电源以防万一。

硬件当然更容易理解,传感器互为冗余,多模态融合感知能够更好确保系统稳定感知。

王乃岩博士以波音 737 MAX 空难为例,该飞机虽有两个机头迎角传感器的硬件冗余,但软件仅采信其中一个数据。当数据异常时系统无法识别自身错误,持续做出压低机头的误操作,最终酿成事故。

写在最后

对于汽车行业来说,小米绝对算是新人,智能驾驶也是如此。

从21年3月组建团队,到今天交付基于世界模型、强化学习的端到端辅助驾驶。小米一直在用小步快跑的方式,一路追赶。

图片来源:微博博主@科技新一

小米智驾团队目前规模已超1800人,其中博士108人,虽然小米入局晚,但从未想过用供应商方案。

作为一家把“科技”刻进DNA的企业来说,好用、用户爱用的智驾,一定是他们持之以恒追求的目标。