京东汽车,“玩儿砸了”

11月25日,在广州车展的聚光灯下京东独家发售的“国民好车”埃安UT Super正式开启交付。作为电商巨头京东跨界入局汽车领域的关键节点,这款由京东、广汽、宁德时代三方联手打造的产品,其交付本应是跨界创新模式的重要里程碑,承载着市场对“电商+车企+电池巨头”合作模式的期待。

然而,事与愿违的是这场备受瞩目的交付仪式意外沦为集中爆发的退订风波。而本应喜庆的交车现场,也成了消费者不满情绪的宣泄点。

此次退订风波并非偶然,而是由三个核心争议点引爆的系统性信任危机。首先是“货不对板”,最直观地体现在天窗配置上。据了解,多位消费者在下单前通过京东App及广汽埃安App早期展示的车型图片均带有天窗,部分京东客服也确认该配置存在,但线下门店试驾车及实际交付车辆均无天窗,且不可选配。

对此,京东方面回应称,系部分渠道未及时更新旧款埃安UT车型信息,导致用户误解,已紧急修改宣传图并向用户致歉。

但消费者质疑,作为独家销售平台京东理应核对配置信息准确性,且锁单前未明确告知天窗缺失,涉嫌误导消费。

其次,动摇消费者信任的还有租电方案的隐藏条款。彼时,发布会上重点宣传的“399元/月租电”吸引了大量消费者,实则背后还有一条“每月3000公里里程限制”条款,超过该里程部分按0.2元/公里收费,这就直接导致通勤需求较高的用户用车成本飙升。

对此,京东给出的解释称,这一条款设置的目的在于限制消费者使用京东埃安UTSuper跑网约车。在京东看来,通常来说一般家用车每月跑不到3,000公里。

除了货不对版、关键条款未明示的核心争议外,发票开具的地域限制成为退单潮的另一根导火索。不少用户下单后才发现,车辆发票仅支持开具上海、广州两地抬头,这直接导致非两地消费者无法申领本地购车补贴。

此外,对于部分用户而言,本地补贴力度甚至高于京东提供的优惠,发票限制让其购车成本变相增加。

面对质疑,京东方面仅回应“上海、广州发票可享受特定地方补贴”,却并未正面回应“为何无法支持异地开票”的核心疑问,仅以“会妥善处理用户疑问”模糊应对,未能打消消费者顾虑。

实际上,这三大争议的集中爆发本质上折射出京东作为跨界玩家在汽车领域的经验短板,以及在商业信息透明度上的明显缺失。

时间拉回今年“双十一”前夕,京东在“11.11惊喜开放日”上高调官宣,将与广汽集团、宁德时代联手打造一款定位“国民好车”的产品,彼时三方合作被业内视为“制造+技术+渠道”的优势互补典范。

具体分工上,广汽集团承担整车智能制造的核心职责,宁德时代提供电池技术与换电生态支持,而京东的核心角色则聚焦于用户消费洞察与独家销售渠道搭建,形成“车企造好车、电池保续航、电商卖好车”的表面逻辑。

但深入拆解不难发现,此次跨界合作的底层逻辑仍是京东熟悉的“渠道获客”思维,并未脱离其商超零售属性的核心框架。然而汽车并非标准化快消品,作为典型的高客单价大宗商品,其消费链路不仅涉及复杂的配置确认、线下试驾等体验需求,更关联售后维修、保养、理赔等冗长服务链条。

京东沿用“线上下单、线下提车”的轻量化零售模式,既未能预判到配置宣传一致性、关键条款明示、发票地域适配等汽车消费的特殊诉求,也暴露出其对汽车行业合规要求、用户核心痛点的理解不足,这种模式能否真正适配汽车消费的本质需求,其商业可行性仍存在显著变数。

此前汽车之家、天猫等平台早已试水过类似模式,却始终未能走出成熟的规模化发展路径。相较之下,京东此次虽进一步拉紧了产业链上下游的绑定,着力构建“一站式”服务闭环,但此次集中退单事件已然表明,这种深化整合并未真正突破行业此前的发展瓶颈。

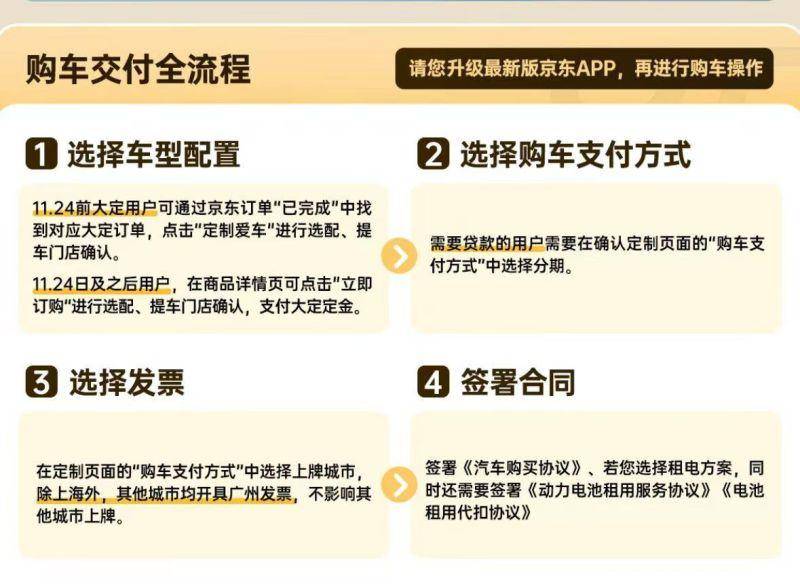

面对退定潮京东已紧急更新购车页面,明确标注里程限制、开票地等条款,并承诺推出“里程增量包”。然而,信任修复远非一日之功。只有把“用户价值”置于“价格噱头”之上,用透明、高效、可信赖的服务兑现宣传承诺,才能真正重塑汽车生态。否则,流量的狂欢终将演变为信任的崩塌。